――《市場:73》

そこはその名称と同様、何の飾り気もない場所だった。立方体を積み上げたような硬い灰色の壁には欠けや染み一つない。それぞれの立方体の一辺を構成するのは、等間隔に並んだ道路のグリッドだ。道路の幅はすべて統一されており、そこには全く例外というものがない。

カイトはその景色を見て、特になんの感慨も抱かなかった。

《主都》内の景色は大体がこんなものだからだ。特に《EDEN社》が厳重に管理する公的エリアであれば、どの場所も決まりきったデザイン・ドクトリンに従っている以上、そっくり同じ見た目になるのが当然だ。

余計な看板などはない。必要があれば、灰色の壁に触れればそこに情報が浮かびあがる。壁面の「書き換え」によって市場の中に何があるのかはすぐに調べられるようになっているのだ。

とはいえ、それも滅多に使われることがない。どのような店舗が営業しているかまでルールによって定められているためだ。一度それを覚えてしまえば、どこに行っても通用する。

《EDEN社》が理想とする均質化と効率化の実現だった。

だから、カイトもまた、市場で迷うことなどない。

たとえば、今のように魚を買いつけに来たのであれば鮮魚店の場所も分かっているし、その売り場がどのような配置になっているかも熟知している。

その上、カイトにとってこの市場は近所で、よく来ている場所だった。そのため、いつまでも終わらない工事によって封鎖されている区画がどこであるかまで熟知している。

だから、アルバイト先の店主に言いつけられた魚を買って帰るだけ、簡単に終わるお使いのはずだ。

本来であれば。

「……ないよなあ、やっぱり」

カイトは思わず呟いた。

目の前に並べられている、見事なまでに同じ形状をした魚の切り身。品揃えは充実している。これもまた《EDEN社》の完璧な管理の表れだった。この店では正規に流通しているあらゆる商品が手に入る。

逆に言えば、ここで手に入らないものはどの市場でも手に入らない。

均質化だ。

「どうしました? 何かお探しですか?」

景色と同じくらいシンプルなデザインのユニフォームに身を包んだ店員の女が話しかけてくる。「困っている様子の客」に対するマニュアル通りの対応だ。

「いや、その……バイト先の店長から買ってこいって言われたものがあって……これなんですけど」

カイトは指を小さく動かし組んであったハンドモーションでパーソナルストレージ内にあったメモ書きをこの店員へと転送した。

店員は空中の一点をチラ、と見る。彼女の視界にはいま、カイトのメモが映し出されているはずだ。それを見て店員はああ、と頷いた。

「鯛ですか? それだったら、ここに」

「いえ、よく見てください。天然モノって書いてあるでしょ」

店員が示した魚の切り身は、厳密には魚の切り身ではない。

かつて存在したという魚を「再現して作られた何か」なのだ。

「俺が店長に買ってこいって言われたのは……」

その先を言うのはひどく勇気が必要だった。

「……海でとれたやつです」

店員は眉をひそめた。その表情の意味をカイトはよく分かっている。

厄介事に対する警戒心だ。

「……海なんて、ありませんよ?」

「そうですよね」

「その……店長さんは何か勘違いしておられたのでは? もしくは、なにかの冗談とか」

「そうだと思います」

(……ダメか)

カイトは内心で溜息をつく。

こういう反応が返ってくるのは分かっていた。

《EDEN社》が言うには、もうこの《ELEUSIA》に海など存在しないはずだからだ。

少し前まで、カイトだってそうだと思っていた。

しかし、カイトがバイトをすることになった妙な店、《レトロスペクティブ海鮮居酒屋バル「大海原」》の店長が言うには、辺境までいけばその外側には海が広がっており、「天然モノの魚」が採れるのだという。《大海原》で出す料理にはそれが欠かせないそうだ。

普段、店では専門の業者から仕入れているのだが、どういう理由か分からないが今日は配達に来なかった。代わりにカイトが手に入れてこいと言われたのだが、やはり普通に売っているものではないようだ。

店員に礼を言って外に出る。

外には相変わらず均質な風景が広がっていた。

ダメ元で灰色の壁面に触れ、情報を呼び出す。だが予想通り、この市場の鮮魚店は他にないようだった。カイトは途方に暮れ、行くあてもなく歩き出した。そっちに行ったところで目当てのものが売っていないことは分かりきっているのだが。

違和感に気付いたのは、少し歩いた後だった。

妙に人が多い。その上、どうも同じ方向を目指して歩いているらしい。

急ぎ足で向かっているものもいる。

彼らの顔に浮かんでいるのは……期待の表情だった。

(何かあるんだろうか?)

カイトは思い出そうとして見たが、この市場でなにかのイベントが行われる告知などなかったはずだ。興味を惹かれ、カイトはつい人々の後を追った。

市場はいくつかの大きな区画に分けられている。区画の間に走っているのは通常の道路のきっちり四倍の幅を持つトランスポーターが行き来するための道路である。縦横の太い道路同士が交差する地点は環状交差点となっていた。効率を重視した結果そうなったのだろう。

正確極まりない幾何学で構成されているとはいえ、それはなにもかもが直線と四角形で構成された市場の中でただ一つ曲線で構成されている場所だった。特に交差点の中心にある円形の空白スペースは、この市場の中で唯一無駄な場所と言えたかもしれない。

人々はそこへ向かっているようだった。近付くにつれ次第に混雑し、トランスポーター用の道路にまで人が溢れている。

明確な規則違反であり、ありえないことだった。交通規則の違反は微罪とはいえ、積み重なれば絶対に関わりたくないあの《S_N》のお世話になることになりかねないのだ。

普段は何もない円形スペースに、人影が見えた。

「用意しろ、《波》が来るぞ……!」

誰かの叫びが聞こえた。

(《波》?)

カイトはすぐにその意味を理解することになった。

襲いかかってきた《波》そのものによって。

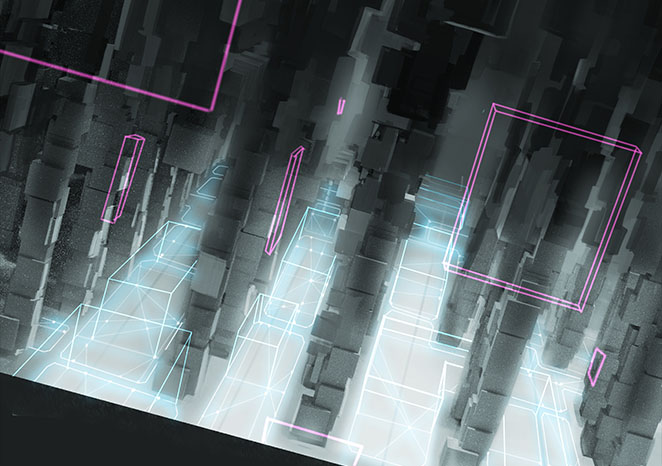

それは広場の中心……ステージ上から爆発するように広がった「何か」だった。

溢れ出すそれが、カイトの視界を揺らし、断絶する。

飲み込まれた場所では色相が転位し、物体の形状がタイル状に崩壊していく。

同時に湧き上がる巨大なノイズ。

白色の騒音は整然とした通路に溢れかえり、目の前で《市場73》は《波》に飲み込まれ崩壊していく。

カイトはなにが起きているかに気付いた。

(景色は崩壊しているんじゃない。《波》によって……書き換えられているんだ!)

カイトは衝撃を受ける。

「書き換え」自体は珍しくもない技術だ。先程情報を見た市場の壁面にも使われている。しかし、今目の前で起きているこの現象は規模があまりにも違いすぎる。

市場そのものを書き換えたのだ。

壁面の書き換えであれば、表面の分子だけを書き換えれば済むだろう。しかし、市場の空間そのものを書き換えるのは全く話が異なる。この巨大な市場には一体、どれほどの要素が含まれていると言うのだ。

どう考えたってまともな方法では不可能であり……なにより絶対に違法な行為だった。

カイトが思考する間にも《波》は市場の人ごと景色を飲み込んでいく。

それは、カイト自身もまた例外ではない。混雑していて、避けようもなかったし、そもそもそうしようと思わなかった。

危険だと感じなかったのは、周囲の人々がむしろそれを待ちわびていたように見えたからだ。嬉々として《波》に飲まれていったようにすら見える。

カイトもまたその流れに身を委ねた。

書き換えられた世界の内側には一転して奇妙な静けさが満ちていた。暗騒音さえもキャンセルされた絶対的な静寂。そこにひしめき合う人々の呼吸、その内側にある圧倒的な予感と期待。

(何が起きてるんだ、一体!?)

やがてそれを破り、声が響いた。

「じゃあ、はじめようか」

そう告げたのは美しい少女の声だった。

硝子のように澄んでいながら、拡声システムに由来する歪みがそこに荒々しさを与えている。

およそ、今まで聴いたことがない音色。それでいて奇妙なまでに懐かしい響き。

カイトはその音を声ではない何かのようにも感じてしまう。どちらかといえば、風鳴りや雷鳴のような自然現象の起こす音のような……あるいは未知の楽器の音のような、そんな印象。

カイトは身震いをする。その声はあまりにも恐ろしく、それでいて魅力的だ。

声の持ち主は、円形の広場の中心にいた。

広場に建てられたステージの上に。

(「脳神経が書き換えられる」? そんな生易しいものじゃない!!)

カイトには分かってしまう。この曲に触れ続ければ変わってしまうのは、魂だと。

現にすでに自分はそれを受け入れたくなっているではないか。

もっと聴いていたい。

この声を、音を、熱狂を――

だがその願いに反して、その音は出し抜けに途切れた。

「第一級政治犯罪者集団《自由機甲楽団》! お前達を逮捕する!!」

そんな声が音楽を遮ったのだ。それは《自由機甲楽団》の音楽よりさらに巨大に増幅されていたが、もっと乱暴で耳障りな音だった。近くで聞けばそれだけで気を失いかねないほどの超高出力の音響拡大装置。

そんなものを使う連中は決まっている。

「逃げろ! 《S_N》だ!!!」

ライブを見ていた人々が我先に逃げだしはじめたのも無理はない。 《EDEN社セキュリティ特務部門「Salvation_Navy」》……略称《S_N》。《ELEUSIA》の治安維持を担う特殊部隊。 関われば破滅しかないと言われるその部隊が、目の前に現れた。人数は四人。 専用の黒いトランスポーターの上に乗ってステージへと向かっている。

「みんな、落ち着いて! 大丈夫だから!」

ステージ上の少女の声にカイトは内心で反論した。

(落ち着けるかよ!)

《S_N》の手にあるのは《MPD》……《マルチファンクション・ピース・デバイス》。間抜けな名前とは裏腹に凶悪な性能を誇る《S_N》の最新武装だ。鎮圧用のテーザーモードから、暴徒鎮圧用の高火力モードまでを切り替えて使うことが出来る「平和のための」武器である。現在はテーザーモードに設定されているはずだった。

問題はそのテーザーモードだ。当たっても痺れるだけで命に別状はないとされているが、あまりにも出力が高いため、下手をすれば障害が残るどころか命を失うこともあるという。その上、もし当たって逮捕されれば、その後に何が待っているのかは誰も知らない。

逮捕された後、帰ってきたものなどいないのだから。

トランスポーターに乗った四人の《S_N》が持つ銃からその光線が次々に放たれる。ステージ上を狙ったものだったが、勢いで観客に当たってもまるで構わない、という大雑把な攻撃だった。実際に当たったのは周囲の観客で、ステージ上のものたちは素早く避けている。

――次の瞬間、ステージに歌声が満ちた。

あの少女が歌ったのだ。

奇妙なことが起きる。

カイトが認識できたのは、柔らかい歌声に空間が満たされたことだった。そして、その柔らかな歌声は輝きを持つ水へと変わり、放たれた光線の前で織り重なりヴェールのようにその射線を遮ったのである。

少女とカイトの目が合った瞬間に。

一呼吸の間、少女とカイトは見つめ合う。

「え?」

小さな呟きが少女の口から漏れる。それから何かを言おうと口を開こうとする。

だが、その続きを言うことは出来なかった。

代わりにその口から出てきたのは激痛による叫びだった。

「――ぁああああああああ!!!」

少女に雷魚が放った光線が当たった。

カイトのせいだった。目が合い、急に止まった少女は雷魚にとっていい的となってしまったのだ。

「うっ……くっ……」

当たり所が良かったのだろうか、少女は気を失うことはなかったが、苦悶の表情で身を埋めていた。

次の瞬間。いきなり、景色が変わった。

(書き換えられていた市場の景色が元に戻ったんだ!)

「《波》が破れた! 全員離脱しろ!!」

「待て! 貴様ら! ……お前ら、早く動け! やつらを逮捕しろ!」

ステージの方から声が聞こえる。少女の仲間が脱出していくのを《S_N》が追っていくようだ。

しかし、少女はここにいる。カイトの目の前に。

すぐに追っ手が来るはずだ。

カイトは迷わなかった。

「こっちだ!」

少女に肩を貸し、抱き起こす。少女は苦痛に苛まれながらもカイトの意図を理解して歩きはじめる。

カイトはトランスポーター用の道路から、細い歩行者用の通路へと入る。そうすれば円形交差点にいる《S_N》からは見えなくなる。

「お前だけは逃がさんぞ! ええい、道を空けろ!!」

後ろのほうから雷魚の声が聞こえてくる。観客をかき分けるのに苦労しているようだった。

だが、それでも追いつかれるのは時間の問題だろう。雷魚は《MPD》を乱射しながら群衆をこじ開けているのだから。

この整然とした市場の中に隠れる場所などない……普段通りであれば。

「こっちだ!」

カイトは少女を連れて、心当たりの場所に向かう。

そこは、カイトが覚えていた工事中の区画だった。どういう理由によるのか、実際には工事は行われておらず、いつまでも封鎖されたままになっている。

柵を乗り越え、その裏へと身を隠す。

少女と二人、息を潜めてじっと待つ。それはひどく長い時間だった。

一体どれほど経ったのだろうか。

《S_N》がいなくなったと思えるまで待ってから、二人は立ちあがった。

どうやら、少女の身体には痺れなどは残っていないようだった。

「ありがとう、助けてくれて」

そう言って微笑んだ少女の笑顔に頬が熱くなり、カイトは思わず顔を逸らしてしまう。

「いや……まあ、うん」