カイトは目の前にある扉をまじまじと見つめた。

何度見ても、目の前の錆びた扉には何のタグもついていない。

つまり、この扉は《EDEN社》によって認証されていない違法な代物であり、そもそも動くはずがない。その証拠に扉は本来、機能していたら点っているはずの光が一切なかった。

「これ、動くの?」

「大丈夫」

自信満々のアイマリン……金色の髪を持つ美しい少女にカイトはおそるおそる尋ねる。

「……ちなみに、どこに繋がってるの?」

「イーストポートだよ」

カイトはその答えに目眩がした。

「危険指定エリアじゃないか!」

「そこは通るだけ。そこからさらに他の扉を辿る。足跡を消さないといけないから」

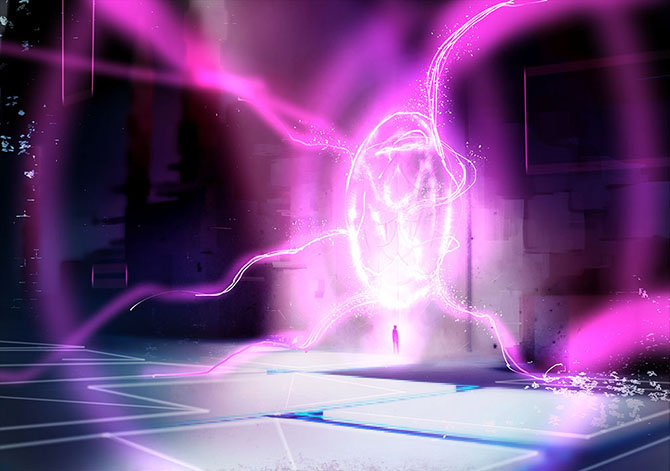

そう言うとアイマリンは扉に触れ、小さく歌った。アイマリンの手から輝く水流……《波》が湧きおこり、扉へと吸い込まれていく。

機能していなかった扉が、呼応するように輝きを点す。それは《波》と同じ輝きだった。扉からは《波》が湧き起こり、縁取るように一周していたのだ。生きもののように脈動し、ゆったりと巡る水流を見ていると吸い込まれそうな感覚に囚われる。

そこにあったのは、《波》で出来た扉だった。

「大丈夫?」

「……大丈夫だよ、一緒に行くって言っただろ?」

カイトは首を振りながら思い出す。この少女に着いていくと決めた経緯を。

《市場73》で《S_N》の追跡を逃れたカイトは、アイマリンについて市場の外れへと歩いていた。

「だったら、私達のところに来たらいいよ……私は覚えているから。一年以上前のことも」

そう言ったアイマリンの言葉にカイトはすぐ答えられなかった。

――《自由機甲楽団》とは何か。

――アイマリンは何者なのか。

――一年以上前のことを覚えているとはどういうことなのか。

多くの疑問が脳内を飛び交い、とても整理がつきそうになかったのだ。

しばらくしてカイトの口から出てきたのは、結局こんな言葉だった。

「そうは言っても、仕事もあるし……あ。……買い物忘れてた!!」

カイトはそもそもこの市場に来た理由を今更ながら思い出してしまった。突然、《自由機甲楽団》の……この少女のライブがはじまってから、そんなことはすっかり頭の中から消え失せてしまっていたのだ。

カイトの言葉を聞いて、アイマリンはひどく気まずそうにした。

「……もう買い物どころじゃないかも」

「え? どういうこと?」

「カイトは私と一緒にいるところを見られたかもしれない。どこかの監視に引っかかった可能性があるの……ううん、たぶん確実に見つかったと思う」

「この市場の中にそんなのあった?」

「隠されてる監視端末もあるから……この《主都》サーバーにいるかぎり、監視の目がない場所なんてない」

アイマリンの言う通り《EDEN社》による監視の目がそこら中にあるという噂はあった。想像すると息苦しいのは確かだが、カイトは今までそれを問題だと思ったことはなかった。悪いことはしていないのだから、別に見られたからと言ってどうということはないのだ。

しかし、今となっては事情が全く異なる。アイマリンはこう言ったのだから。

「だから、《S_N》はカイトを捕まえに来る」

「嘘だろ……?」

「あいつらはずっと私を捕まえようとしてる。そのためだったら、なんでもやるよ」

そう言ったアイマリンの瞳には強い確信が満ちていた。

「だから、私たちのところに来たほうがいい。《自由機甲楽団》のところだったら安全だから」

この市場にはただ買い物に来ただけだったのに、一体どうしてこんなことになったのだろう。

歩きながら今、置かれた状況について考える。

カイトに取れる選択肢は結局のところ二つしかない。

一つ目は、アイマリンに着いていくこと。《自由機甲楽団》が何者なのかは分からないが、アイマリンが安全だと言っている。そして、実際に彼女たちが《EDEN社》から逃れ続けているのは確かだ。問題はその後一体どうなるのか、カイトには全く想像が出来ないことだ。

二つ目は、このまま何事もなく帰ってしまうという選択肢だ。監視カメラに映ったと決まったわけではない。アイマリンの言うことが杞憂だとすれば、買い物をせずに帰ったことを店長に怒られるだろうが、きっとそれだけだ。今まで通りの生活が続くだろう。

つまるところ。

この少女の言うことを信じるか信じないかだ。

そう考えてみると、カイトの考えはあっさりと決まった。

「……分かった。《自由機甲楽団》のところに行くよ」

「本当? 嬉しい! 私、カイトが来てくれたらいいって思ってたんだ」

アイマリンは花のように笑った。それだけで、薄暗い市場に明るい光が差したような印象を受ける。

この少女を信じないのは不可能だ。はじめてその声を聞いた瞬間から、アイマリンの声はカイトの中に入り込んでしまった。その自由を求める心にカイトは共鳴してしまっていた。

(それに)

カイトは思う。

(アイマリンは自分の父親探しを手伝ってくれるって言っていた。しかも、一年以上前の記憶があるだって? 父さんへの手がかりが見つかる可能性はずっと多いはずだ)

「じゃあ、こっちに着いてきて!」

「ちょ、ちょっと!」

アイマリンは駆け出す。その走りはまるで体重などないかのようだ。

そういえば先程、彼女はありえない距離を軽々と跳んでみせた。もしかすると彼女は妖精のように軽いのかもしれない。

カイトは走って追いかけながら、思わずその身体を見つめてしまう。

年齢はカイトと同じくらいに見える。カイトの肉体とは全く違う、柔らかな身体のライン。特段鍛えているようにも見えないのに、なぜあれほどに身軽に動けるのだろう。本当に、そこに重さはないのだろうか。たとえば抱き寄せて持ち上げたら、軽々と持ち上がったりするのか? その感触は……

(って、なに考えてるんだ!)

カイトは頭を振っておかしな方向に向かいかけた思考をかき消し、ついついその身体の線をなぞっていた視線を背けた。

よく言うではないか。女の子はそういう視線には敏感なのだと。

「どうしたの?」

実際、アイマリンは怪訝な目つきで振り返っている。

「い、いやなんでもない」

「ふーん。ま、いっか。もうすぐだから」

そう言うと、アイマリンは何事もなかったかのように再び駆け出す。

カイトは内心で安堵の息を漏らしたのだった。

イーストポートは名前通り、《主都サーバー》東側に存在するエリアだ。そこからは《主都》外へと伸びる回線がいくつも伸びている。必然的にイーストポートは《主都》への玄関口の一つとなっていた。そこは必然的に多くの人と物と情報の集積点となる。

その中にはよからぬものたちも含まれているという話だ。つまり、イーストポートは《主都》の中でも治安の悪いエリアとして知られていた。

だから記憶にある限り、今までカイトはここに近付こうと思ったことすらない。

そんなエリアの裏道をアイマリンは怯えることも、迷うこともなく歩いて行く。カイトはびくびくとしながらそれに着いていった。

「どこに行くんだ」

「決まってるでしょ、《主都》から出るの」

「ゲートウェイはこっちじゃないって書いてあるけど」

カイトは路上の上に浮かんだ道路看板を見上げた。《主都》外に出るというゲートウェイへと向かう矢印は、アイマリンの向かう方向とまるで違う方向を示していた。

カイトの言葉にアイマリンは笑う。

「ありがと。カイトって優しいね」

アイマリンの口調は嫌味のないもので、カイトは誉められてしまって妙に照れくさく感じ、頭を掻いた。

「そ、そりゃどうも……」

「でもね、正規のゲートウェイなんか使えないよ。今だってわざわざ監視の粗い裏道を歩いてるのに」

「じゃあ、またさっきの扉みたいなのがあるってこと? それで《主都》の外に出る?」

「そう。《ELEUSIA》にはああいう、使われるはずのない扉がそこら中にある。閉じられて捨てられているけど、開く方法はある。さっきやったみたいに」

「でも……《主都》の外には防壁があるんだろ? ゲートウェイ以外では通れないっていう」

急にアイマリンは一歩近付いてきて、カイトの瞳を覗き込んだ。

その大きな瞳の中に映るカイト自身の姿が見えるほどの近さで。その甘い香りにたじろぎ、情けなくもカイトは少しだけ後ずさってしまう。

「カイトはこう思ってたんじゃない? 《主都》の周りには防壁があって、《EDEN社》が管理してる。許可がないものは絶対に通過できないって」

「違うの?」

「大体正しいんだけど、絶対に通過できないわけじゃない。だって、おかしいと思わない? カイトはこのエリア……イーストポートのことを治安が悪いところだって知ってたでしょ?」

「うん」

「なんで治安が悪いのか考えてみたことがある?」

「そりゃあ《主都》の外に繋がってるし、色んな人がやって来るから。中には悪い奴だっているだろ?」

「でもそこは《EDEN社》が監視してるんでしょ? それなのに、悪い人が入ってこれるの?」

「あ……そう」

「《主都》の外に出る方法なんて実は沢山ある。非合法な方法もね」

言われてみればそうだった。今まで考えてみたこともなかったが、カイトの知識は矛盾しているのだ。完璧な管理がされているなら、治安が悪くなるはずなどないではないか。

「《EDEN社》の言うことを疑わずに信じてたら、おかしいって気付かないよね。もし気付いてもあいつらはそれが『おかしい』って言うことを許さない。そうすると、沢山の人が気付いちゃうから……あ、ここだね」

「……これ?」

アイマリンはどう見ても、小さな寂れた建物にしか見えない扉を指す。

見た目に反して、それは先程の《市場》の扉と同様の物だったらしい。アイマリンが《波》の力によって開かれたその先には、見知らぬ街の景色が広がっていた。

今度はつながった先がどこかをアイマリンは言わなかった。理由はすぐに分かった。

キリがないのだ。

扉を出れば全く別の風景が広がり、そこから移動してまた次の扉。一つの場所に滞在する時間はあまりにも短く、移動する先はあまりにも多い。

「今どこにいるか全然分からない……これ、いつ着くの?」

「大丈夫、安心して。一応少しずつ《主都》から遠ざかってるから。足跡を辿られないように回り道をしながらだから、時間がかかるけど」

「扉は《EDEN社》が監視していないやつなんだろ? だったら、まっすぐ進んでもいいんじゃ」

「同じルートばっかり使ってるとすぐ見つかっちゃうし、扉から扉へのリンクを辿るのも簡単になるでしょ? そうやってすぐに見つからないように、全然関係ないところに繋がってる囮の扉を沢山用意してるけど……あいつらを出し抜くのは簡単じゃない。慎重にならないと」

「大変なんだなあ……よく覚えてられるね、こんなに沢山の扉」

他人事のように言ったカイトに、アイマリンは首を傾げた。

「もしかしてカイト……今まで通った道、覚えてない?」

「覚えらんないよ、こんなの」

「だめだよ、カイトだってこれからはこうやって移動するしかないんだから。ちゃんと覚えないと迷子になっちゃうよ?」

カイトは愕然とする。今までに通ってきた見たことのない街の扉、全てを記憶しなくてはいけなかったらしい。そうしなくては、移動すら出来ないのだと。

呆然とするカイトの表情を見て、アイマリンは吹き出した。

「なーんて、ね。実は法則があるんだ。それは着いたら教えてあげる」

どうやらアイマリンにからかわれたらしい。憮然としたカイトに、アイマリンは謝る。

「ごめんごめん。でも、実際に覚えなきゃいけないことが多いのは本当だよ。例えば、ほら、この扉。分かる? ここ」

そう言って、アイマリンが示したのは街の中にある何の変哲もない民家の扉だった。

「もしかして、ここに付いてる傷?」

「そう。この傷のパターンはこの扉が《自由機甲楽団》のものだっていう暗号なの」

カイトは目を凝らす。傷といっても、沢山ついた傷の一部に過ぎず、それが特別の意味を持つパターンだとは教えられない限り絶対に分からないだろう。

「じゃあ、この形の傷を見つけたら、それはどこかに通じてる扉だってこと?」

「そんな簡単だとすぐバレちゃうでしょ。こういう傷が本物である条件もいくつかあって、たとえば隣の建物の屋根の色とか、道に面しているとか……そういうの。変わったところだと天気とか時刻によって動いたり動かなかったりもする」

「天気とか時刻? じゃあ、その条件が揃ってない時は……」

「扉はどこにも繋がってないただのドアになったり……全然違うところに繋がったり。それも色々あるよ。実はまだ十秒くらい早く着いちゃって、この扉は動かない状態なの」

「もしかして、その組み合わせを全部覚えないといけない?」

「うん」

「それ、下手したら普通に道を覚えるより大変なんじゃ……」

「大丈夫、きっとすぐ慣れるよ……よし、いいかな」

アイマリンはそう言うと、傷のある扉に《波》をまわせ、ノブを引いた。

おかしな展開にすっかり慣れてきたカイトは特に感慨もなくその扉をくぐったが、通り抜けた先の景色には流石にぎょっとした。

そこは民家の中だった。それだけなら普通だっただろう。民家の扉を開いて民家の中に入っただけだ。

問題は、室内のあらゆる家具が天井から生えているということだ。

扉らしきものが見えるが、それもはるかに高い位置にある。

「あー、このパターンかあ。すごいところに繋がってたね。しかも上下逆……」

アイマリンがあちゃあ、という様子で呟く。

カイトはその言葉に疑問を持った。

「あれ? 暗号を読めればそういうの分かってたはずじゃ」

アイマリンはぎくりとした。

「う……それは……その……ちょっとわからないところがあって」

「……全部覚えてるわけじゃないんだ?」

「だ、大丈夫! 大体の行き先は合ってるから!」

「大体……?」

必死で言い訳をする様が怪しい。アイマリンは慌てて話題を変えた。

「前の扉のことなっていいじゃない! ね! 次の扉のことを考えよ! で、あれなんだけど……」

「あれって、あのやたら高いところについてる扉のこと? とても届きそうにないんだけど」

カイトの疑問には答えず、アイマリンは小さく歌を口ずさんだ。

子供に聞かせるような、可愛らしい歌だった。カイトは疑問も忘れ、アイマリンの甘く優しい声に聞き惚れてしまう。

「『おいで、おいで、大きな魚。ここで泳ごう、大きな群れよ』」

歌声に呼応し、アイマリンの周囲に《波》の光が満ちる。扉を開くときとは違う輝きだった。

それに目を惹かれながらも、残念ながら次の瞬間、カイトは見とれている場合ではなくなった。

気付けば、カイトは水中にいたのだ。

(い、息が出来ない!)

パニックを越して反射的に手を伸ばすと、その手を掴まれる。アイマリンだった。そのまま、強く身体を引かれる。

急に視界が開け、呼吸が出来るようになる。

「げほっ! ごほっ……び、びっくりした」

「ご、ごめんね! 慣れてない人と一緒に行動するのって久しぶりで。もしかしてカイトって泳げない?」

「一応……泳げるけど」

カイトは泳いだことはある。公営のプールがカイトの居住エリア付近にあるからだ。しかし、これは全く違う。さっきまで普通の部屋だったところが水中になるのは事情が違う。

「だったら大丈夫! じゃあ、上の扉のまで泳ぐから」

「ちょっと待って! 上の扉まで……泳ぐ?」

カイトが見回すと、部屋はとんでもないことになっていた。

部屋は水中に没していたのだ。アイマリンとカイトの立っているところだけが例外で、そこだけは巨大な泡によって包まれていた。

不思議なことに、カイトの服は濡れていなかった。

「……一体何をしたの?」

「歌でこの空間に呼び出したの……海を」

カイトはぽかんとした。

カイトは今日、一体どれほど驚けばいいのだろうか。

非常識だらけのこの少女の言うことの中でも、これはとびきりだった。

部屋を書き換える?

おそらく、それは可能なのだろう。たしかにカイトはすでに、少女が市場をステージへと書き換えるのを目撃している。

だが、部屋を海に変えるなど……あまりにも想像を超えている。

「アイマリンは、好きなように空間を書き換えられるってことか?」

「ううん。そんなに自由になんでも出来るわけじゃない。歌の力にも限界はある。実は今のは、ここが狭い部屋で、他と孤立した特殊な空間だから出来たこと……カイトにいいところ見せたくて、ちょっと張り切っちゃった。カイトをびっくりさせちゃった、ごめんね」

アイマリンはてへへ、と小さく笑う。

「ま、まあいいけど……それで、上まで泳ぐって?」

「うん。この海は特別な設定で目にしみないから、目を開いて落ち着いて泳いでね。じゃあ行こう」

アイマリンは泡の上方へと飛び込む。とても真似出来そうにないので、カイトは大きく息を吸うと泡の横側の壁から水中へと入った。

ふわりと身体が浮かぶ。「特別な設定」というのは確からしく、目を開いても痛みはなく、それどころか水中とは思えないほどに視界がよい。上方へと向かうアイマリンがよく見える。

少女は水中の生き物のように優雅に泳ぐ。服が濡れ、その柔らかい輪郭線が浮かび上がっていた。見蕩れてしまうそうになるが、その彼女がすぐに扉の前に到着してこちらを手招きしているのを見て慌ててアイマリンを追いかける。こちらはドタバタとした不格好な泳ぎだった。

なんとか辿り着くと、アイマリンが扉を開く。アイマリンは先に扉の中に半ばまで進むと振り返り、手を伸ばした。

カイトはその意図を察してアイマリンの手を掴む。アイマリンが引くまま、カイトはアイマリンについて扉をくぐり抜けた。

次の空間はさらに異様な場所だった。 暗い通路。人が数人通れそうな幅の通路は短く、数秒もあれば通り抜けられるような距離だ。今出てきた扉と反対側に扉が付いている。あれが次の扉だろう。 天井はとてつもなく高く、薄暗い中では見えないほどだ。それだけですでにおかしな景色である。 だが、一番の問題はその両側にせり立った壁だった。遙かな高さまで続くそれは、数多くの時計と燭台で埋め尽くされていたのだ。 一体いくつあるのだろう、数百か、数千か。数える気にもならない。 時計の時刻はバラバラで、それぞれの時計が好き勝手な時刻を指している。 針が進む音がざわざわと空間を埋め尽くしている。その音はあまりにも多いために、連続な雑音と化していた。風のような、水音のような……それでいて、もっと無機質な暗騒音が空間を満たしている。 その上、暗い。燭台は数こそ多いものの、その光は小さく、通路の隅々まで照らすことは出来ないのだ。 あまりにも不気味な印象の場所だった。

「あれ? こんなところあったっけ?」

アイマリンが首を傾げる。 それに答えたのは、知らない声だった。

「……ここを通りたい?」

扉の前の薄暗がりには、よく見れば少女が立っていた。通路の暗さに目が慣れてようやく見えるようになったのである。 少女はアイマリンと同じくらいの年に見える。 肩より少し上で切り揃えられた髪。大きな瞳だが、その目つきは少し眠たげである。じとっ、という音がしそうな視線で、アイマリンとカイトを睨んでいた。 もしかすると、睨んでいるのではなく、元からそういう目つきなのかもしれない。その髪と瞳の色はこの暗さでは判然としない。 なにより印象的だったのはその声だった。 聞くだけではっとさせられる声。鈴のような……あるいは鳥の声のような。 そういう声をカイトは知っている。 アイマリンだ。 アイマリンの声と少女の声が似ていたという訳ではない。それでも、そこには通じる何かがあった。

「分からない。ここは私の知らない場所……こんなところに繋がるはずないのに」 「……この扉を抜けると、行きたかった場所に繋がっているはず」 「貴方がここに私たちを連れてきたの?」

アイマリンの声が鋭さを増した。そこには警戒心が滲んでいる。 だが少女は首を振った。

「分からない……私は、ここで自分を探していた。それで、急に懐かしい音を見つけた気がして、耳をすませた。……なぜかそれで、ここに扉が繋がってしまった。こんなことははじめて」 「懐かしい音?」 「……聞こえる……君から」

アイマリンの疑問に、少女が指さしたのはカイトだった。

「俺?」 「……でも、わからない……弱くて……思い出せない」

少女の表情は変わらず、淡々とした声もそのままだ。それでも、カイトはこの少女は落ち込んでるのかもしれないと感じる。

「ここを通りたかったら、私が誰なのか教えてほしい」

そのおかしな質問はカイトをまっすぐに見つめながらされたものだった。 それでも、ちらっとアイマリンを見ると否定するように首を振った。彼女も知らないらしい。

「……知らないよ」 「本当?」 「そうだと、思う。だけど確かじゃない」 「それはどうして?」 「一年以上の前の記憶はないだろ? それより前に会っているかも」 「……君も記憶がない?」

少女はほんの少しだけ、目を見開きながら言う。その小さな変化をカイトはなぜか可愛らしく感じる。小さいながら、それが少女が見せたはじめての表情の変化だったからだろうか。

「誰だってそうだろ?」

カイトの知る限り、例外はアイマリンだけだ。 そのアイマリンは、真剣な眼差しでカイトと少女の会話を聞いている。口を挟む気はないようだった。カイトは少女の言葉で、奇妙な質問の意図を推測した。

「もしかして、自分のことまで忘れてしまったの?」 「……それが、可能な中で最も可能性の高い説明。……君もそう?」 「俺ももちろん、一年以上昔のことは思い出せない。だけど、自分のことを全部忘れてしまうのは珍しいよ。自分のことって、普通はなかなか忘れないんだ。毎日、なにかと思い出すから。例えば名前とか。一年間、一度も自分の名前を思い出さないことってないだろ?」

少女はカイトの言葉に小さく頷いた。

「名前……名前なら知っている。私は、イチカゼロ。タイチョウに教えられたので、間違いないと思う。イチカと呼んでほしい」 (タイチョウ?) 「俺はカイト……そっちがアイマリン」 「そう……分かった。教えてくれてありがとう。もう忘れないようにする。毎日思い出す」 「そこまでしなくてもいいけど」

イチカはカイトの声が聞こえているのか聞こえていないのか、しばらく沈黙すると改めて同じ質問をした。

「それで、私は誰?」 「……分からないよ」 「教えてくれないと、ここは通せない」 「うーん、あんたはイチカゼロなんじゃないか?」

苦しまぎれの……あまりにも捻りのない答えだったが、イチカはまたしてもほんの少しだけ目を見開く。ほとんど動いていないようだが、それが彼女にとって最大級の驚きの表情であることにカイトは気が付いた。

「そうか。……なるほど。参考になった。検討してみる。……扉を通ると良い」

イチカは扉を譲るように一歩横に動いた。 アイマリンと目を見交わす。無言でお互いに頷くと、アイマリンとカイトは歩き始めた。 何が何だか分からないが、とにかく進まなくてはいけないのは確かなのだ。 扉の前に来ると、アイマリンはそれを《波》によって起動した。

「それが君の歌声か。それも覚えておこうと思う……また、また分からなくなったら教えて欲しい」 (そう言われても) 「ま、まあ、機会があれば」 「……感謝する」

そこからは、普通の……といっても、カイトにとってはもの珍しい景色が続いた。扉を通り抜けるたびに、人も建物もまばらになっていく。《主都》からかなり離れたのだとカイトにも分かった。 移動しながらアイマリンと話す。彼女は先程の事態について悩んでいるようだった。

「報告しないと。あんな風に移動に割り込まれるなんて……もし、あれが《EDEN社》だったら大変なことになってた」 「イチカ? 悪い子には見えなかったけど」 「そうだね……それは……そう思うんだけど……」

アイマリンはうーん、と首を傾げている。

「まあそれは後で考えるとして……ひとまず、到着!」

アイマリンが宣言したが、どう見ても到着、という場所ではなかった。 そこは崖の上だったのだ。人影など全くない。建物も、今出てきた扉のある、崩れかけた小屋くらいしか見えない。天候は悪く、眼下には……巨大な何かがあった。 それは、巨大な水だった。 轟音を立て、寄せては返す巨大な質量の水。 つまり……これが。

「これが……海?」

思わず口に出ていた言葉にアイマリンが答える。

「そう、ここは《果ての海》。危険なデータの奔流に足を踏み入れればたちまち流され命を失う、《ELEUSIA》で最も危険な場所」 「海はもうないって《EDEN社》は言ってるのに」 「それはまやかしよ。海はデータマトリックスの原始的な表現系で、すべての基盤となるもの……なくなるなんて、ありえない」 「なんでそんな場所に!?」 「だって、ここが私たちの家だから。さあ、飛びこんで!」 「今、たちまち流され命を失う、って言ったよね!?」 「大丈夫!」 「そもそも、この高さを飛び降りるって」 「大丈夫だから!」

そう言うとアイマリンはカイトの手を取って駆け出す。アイマリンの細い指がカイトの掌に絡まる。その柔らかさにカイトの心臓が跳ねる。 ドキドキしながら引っ張られているうちに、二人は崖まで辿りついてしまう。

「せーの、で跳んでね!」 「と、跳ぶって」 「せーの!!」

カイトに出来ることは一つだけだった。 目の前にある海に向かって飛び込んだのだ。