「いやあ、カイトは本当によく働くよな」

「ほんとほんと、気持ち悪い……もうちょっとサボればいいのに」

そんな無責任なことをカイトに言ったのはブレニーとケルプだった。

カイトは《水晶宮》に来てから数日が経っていた。カイトには《水晶宮》の中の空き部屋が割り当てられ、ひとまず人手が足りていないという《水晶宮》の屋上に作られた農場での仕事を手伝うことになったのだった。

小太りのブレニーと、ひょろ長いケルプ。この二人はカイトにとっては農場で働く先輩である。

農場での仕事などやったことがない。

カイトはとにかく、迷惑をかけないようにと一生懸命に働いた。

そこで、この言われようである。

「いや、これくらい普通じゃないですか?」

カイトは首を傾げる。確かに真面目に働いたものの、それほどキツくはない……というか、あまりにも楽すぎて拍子抜けしてしまうほどだった。

ブレニーもケルプもすぐに休憩を入れるし、夜になれば適当に帰ってしまうのだ。

カイトからすると、これでは仕事が進まないと思ってしまうのだが。

「《主都》から来たやつはこれだから困るよな」

「そうそう。仕事なんて適当にやってりゃいいんだよ」

「そうですかねえ……」

「いやあ、その真面目っぷり、イサナちゃんがお前はスパイかもしれないから気をつけろ、って言ってたけど本当かもな!」

ブレニーとケルプはそう言ってゲラゲラ笑う。

「おい、変なこと言うなよな、イサナ」

「えー? なんですか?

少し離れたところでカイトの作業を見守っていたイサナが寄ってくる。

「イサナも仕事してないし……アイマリンもだけど」

アイマリンも一緒に来ていたが、こちらは農場の端の方で歌っている。つまり、この農場で今ちゃんと作業しているのはカイト一人なのだった。

「残念でしたー。私の仕事、今日の分はもう終わってるから大丈夫なんです」

「あ、そうなの? イサナの仕事って」

「私の仕事は記憶と記録ですから」

「……なにそれ?」

聞き慣れない言葉にカイトは首を傾げた。

「んー、聞きたいですか?」

イサナはいたずらっぽく首をこてんと傾げる。

「……そう言われると別にいい、って気分になるな」

「なんでですか! むしろ聞きたくなるところですよね⁉︎」

「なんかイサナの思う通りにするのはいやなんだよなあ……」

「むむむ……!」

イサナはわざとらしく頬を膨らませて拗ねてみせる。

面倒くさいやつだ。

「はあ……じゃあ、その記憶と記録とやらについて教えてくれ」

「人に物事を頼む時は『お願いします』って言うものじゃないですか?」

「……お前な……あーはいはい、お願いします教えてくださいイサナ様」

「なんか台詞に心がこもってないですねえ……」

棒読みのカイトの言葉とはいえイサナは満足したようだった。

「私たちは一年しか記憶が残りません。……これは知ってますよね?」

「そりゃあもちろん」

「でも、本当はそうじゃなかった。昔、人間の記憶はずっと長持ちするものでした。それこそ、子供の頃からの記憶をずっと持ち続けられるくらいに」

「それって大昔の……人間が《クオンタイズ》する前の話だろ? 今、そんなに長いこと記憶を持っていたら容量が足りなくなるだろ」

それがカイトの知る常識だった。個人の保持する記憶容量には制限がある。だから、一年を超えた記憶は自動的に削除されていく。一年間思い出さない、つまり使われない知識などは不要だと考えてもいいはずだからだ。

「そう……《EDEN社》はそういう理由で私たちの記憶を制限しています。だけど、それは本当だと思いますか?」

「《EDEN社》が嘘をついてると? でも、そんなことするかな?」

「カイトさんはあいつらがどんなやつらだかまだ分かってないんです。じゃあ、こういう風に考えてください……私たちが一年しか記憶を持てなくなって得をするのは誰でしょう?」

「得をする……?」

「カイトさんは色んなことを当たり前だと思ってます……例えば、《主都》で食べていた合成の魚。ここに来て他の食材を食べてみてどう思いました?」

「……比べものにならないな。もう一度合成モノを食べなきゃいけないと考えるとぞっとする」

「じゃあ、どうしてあんなに美味しくないものを当たり前に食べてたんですか?」

「それしか知らなかったから……覚えてる限り、ずっと食べてたから」

イサナはカイトの瞳を下から覗き込む。

小柄なイサナに見上げられる形になって、カイトはドキッとする。

「それです。私たちは記憶にある限り続いていたことは、永遠に、遙か昔から続いていたのだと思ってしまいます。だけど、カイトさん。それはもしかすると、たった一年とちょっと前にはじまっただけなのかもしれません」

「ええ……ええ?」

イサナの言葉にカイトは混乱する。

「えーと……だとすると、どういうこと?」

「これはすごく都合がいいんです、《EDEN社》にとって。私たちが過去の記憶を持たない限り、あいつらはどんな風にも社会を変えられます……たった一年間続けるだけで。それがおかしいという比較すべき記憶を持たないからです」

「天然の魚を食べた記憶がない人は、合成の魚に疑問を持たない」

「そういうこと……そういう記憶を、人は昔、歴史、と呼びました」

聞いたことがない言葉……そうだろうか?

自分はもしかすると、どこかでこの言葉を聞いていないだろうか?

急にカイトは自分が今まで確かだと思っていた地面が揺らいでいるようなおぼつかなさを感じる。

「それが……イサナの仕事ってこと?」

「そう。私は毎日記録をつけています。そして、毎日それを読み返します。覚えているために……消えてしまった記憶を埋めるために」

「……へえー」

なんと言ったらいいか分からず、カイトの口から出たのはそんな間の抜けた感嘆の声だった。

「もうちょっと気の利いた感想はないんですか!」

「うーん、パーソナルストレージにメモを作って書き込めば……は、ダメなのか」

「ダメですよ。パーソナルストレージなんて《EDEN社》が提供しているテクノロジーです。私たちは信用していません。一年以上前の記録を残しておけるわけがないですし、気付かないうちに書き換えられて……なんてこともあるかもしれません」

「でも、大変だろ?」

「大変は大変ですけど……《自由機甲楽団》でこういうことちゃんとやるのは私くらいですからね! ほら、他の連中はみんなそんな感じですし」

イサナが顎で示したのは、畑に座り込んで何か煙の出る葉っぱを吸っているブレニーとケルプだった。

「毎日、そんなの読み返すのは絶対無理」

「同じく」

「……俺よりイサナのが真面目じゃないか」

「そうかもしれませんね。尊敬しました?」

「したした」

「やっぱり適当ですねえ……」

イサナは溜息をつく。

「そうやって頑張って知識を溜めていると、意外と色んなことが分かってきます……例えば、この農場でとれる野菜……《クオンタイズ》前の世界では野菜はこんな風にとれませんでした。種をまいて、たった一週間で収穫できるなんてありえません。でも、ここではそうなっています……厳密に言うとこれは食べ物なんかじゃないですから」

「え? ……そうなの?」

「この世界は衛星軌道に廃棄されたスタンドアローンのサーバーだってことは知ってますよね? それは《EDEN社》も隠してませんから」

「大きな戦争があって、環境がめちゃくちゃになって地球は住めなくなった。だから、俺たちは《クオンタイズ》……デジタル世界への移住を決断した……って、習ったけど」

「そう。だから、今私たちが自分の活動を維持するのに必要なのは栄養じゃなくて、プロセッサの処理割り当てなんです」

カイトは手に持ったジャガイモを見つめる。

これが、プロセッサの処理割り当て……?

「だけど、それはあまりにも私たちが知っていた過去の世界と違いすぎました。一切食べ物を食べない世界なんて誰も望みません。だから、割り当ては食べ物とか栄養っていう形で表現されています。こうやって畑を耕すのは、それを取り出すための一種のプロトコルにすぎません」

「あれ? そうしたら合成の食べ物でも一緒ってこと?」

「栄養……プロセッサの割り当てを受け取る、という意味では変わりません。だけど、私たちの心には味覚が実装されています……だから、私たちはそれを満たさずにはいられないし、満たすための機能が実装されていても不思議じゃないんです」

「うーん、そのための天然モノか……というか、天然モノってなんだ?」

「まあ、天然モノ……っていうタグのついた食品ですよね。それは他より栄養価が高く、味覚もいいように設定されています」

「そんなのがなんで海の中に泳いでいて、それが合成食品より美味しいんだ? ……なんか、それって変じゃない?」

「カイトさん、意外と鋭いですね……間抜け面なのに」

「余計な一言だなあ」

「なんでカイトさんが変って感じるかっていうと……それが非効率だからです。私が合成食品を推奨する《EDEN社》だったら、そんなおかしなことをしません」

「そうだよな。管理者なんだから、海に鯛なんて泳がせなきゃいいし、合成食品を美味しく変えればいいし」

「それです! それが、私の見つけた一番大きな発見なのです」

イサナは胸を張って、びしっ、とカイトを指さした。

「《EDEN社》はこの世界の管理者じゃありません。あいつらは、横から出てきてこの世界を乗っ取っただけ」

「……ほー」

「だから、貴方はなんでそんな反応なんですか!」

「いや、結構びっくりしてる。ずっと、《EDEN社》がこの世界を作って、ここに人を避難させて管理してると思っていたから……でも、乗っ取ったって考えると色々と納得がいくんだよな。どう考えてもおかしいことに最近立て続けに出合ってるから」

ここ最近の出来事。

カイトはその中心にいる少女を見ながら言う。

「アイマリン」

カイトの視線に気付き、農園の端で歌っていたアイマリンはトコトコと駆けてきた。

「呼んだ?」

「アイマリンの力……あんなの、《EDEN社》が管理者が許すわけがない。それに、アイマリンって、一年以上前の記憶があるんだよな?」

カイトの言葉に頷くアイマリン。

イサナが目を丸くしてる。

「ちょ! ちょっと! それ、もうカイトさんに言ったんですか⁉︎」

「あっ……言っちゃダメなんだっけ」

「《自由機甲楽団》のトップシークレットですよ‼︎ 昨日今日入団したやつに教えちゃダメです!」

「カ、カイトならいいかなって」

「……アイマリンさん。後でお説教ですね?」

じろ、と睨むイサナの視線を受け、びくっと怯えるアイマリン。

「知っているなら仕方ないですね……そう。アイマリンさんは覚えています」

「あれ? だったら、イサナの仕事って」

アイマリンは、てへへ、と笑って頬を赤くする。

「実は私って……一年で記憶は消えないんだけど、あんまり記憶力が良くなくて……細かいことが覚えてられないんだよね」

「それでも、アイマリンさんは覚えていました。《EDEN社》がしている説明と食い違ういくつものことを。それは、私たちにとって本当に大きなヒントでした」

「それに、私もずっと昔のことは覚えてないんだ。気が付けば旅をしていて……誰かを捜しているような気がしてた。カイトと同じだね……私の場合、それが誰なのか分かってないんだけど。でも、歌ってるうちに仲間が増えて、いつのまにか《自由機甲楽団》になったの」

「アイマリンさんと出会った日のことは……私はもう忘れてしまいましたけど、記録にあります。私たちは《S_N》に追われていました。そこにアイマリンが現れて、助けてくれたんです」

「あの不思議な力……《波》だっけ?」

「私たちはそう呼んでいます」

「あの力ってなんなんなんだ?」

「この世界には……本当は海が満ちていたの。《EDEN社》はそれを隠したけど、本当はそれはどんな場所にもある。ここみたいな海の中はもちろん《主都》にだって。私はそれに呼びかけて、力を借りることが出来る……本当は、みんなが出来るはずなんだけど」

「アイマリンって、一体……」

カイトの呟きに、アイマリンとイサナは首を振った。

「分かりません。オルカお兄ちゃんも私も、ずっと調べ続けていますが」

「それについては何も覚えてないし、自分でも分からなくて」

ふとカイトの心に小さな疑問が湧く。

(似たようなことを最近誰かが言っていなかったか?)

しかし、その疑問はすぐにかき消えてしまった。

アイマリンが歌い出したからだ。

それは、あのスナッパーの店で歌っていた旋律だった。

青い空の下で聴くその旋律は、なおも一層切なく……そして懐かしかった。

「私が覚えている一番古い記憶が、このメロディ。だけど、それ以外は何も分からない」

***

「カイト! いますぐ起きて!」

夜中、カイトの部屋に飛び込んできたのはアイマリンだった。

「敵が攻めてきたの! オルカたちが外で戦ってる!」

アイマリンの言葉に脳が一気に覚醒する。

カイトとともに部屋を飛び出すとアイマリンは凄まじい速度で駆けていく。カイトではついていくことが出来ない。

「先に行ってくれ! 追いつくから!」

頷くとアイマリンはあっというまに姿を消した。

カイトはその後を追う。

すでにある程度《水晶宮》に慣れているカイトは、アイマリンが向かった方向は見当がついた。

予想通り、向かった先は最初に辿り着いた門だった。

カイトが到着した時点で、すでに銃撃戦がはじまっていた。

《MPD》が立てる鋭い音が空間を切り裂いている。最近聞いたばかりのその音は聞き間違えようがあるはずがない。

(《S_N》だ!)

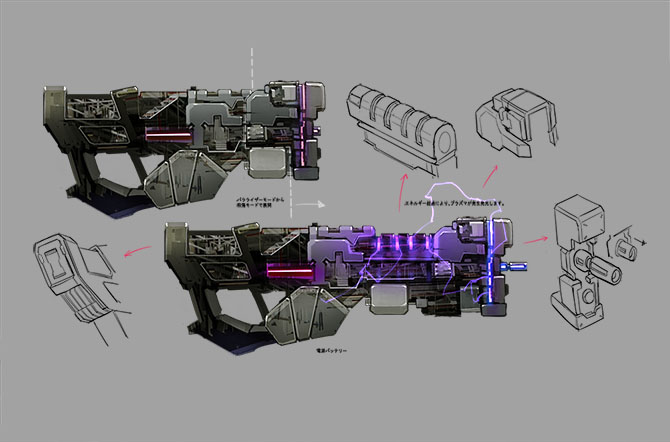

それを迎えうって轟音を立てているのは、《自由機甲楽団》が使う火器だった。イサナによれば、それは博物館から盗み出した武器らしい。当然、銃の数も弾薬も限られており、それだけでは足りないのだろう、《自由機甲楽団》は火炎瓶やただの棒、どこから手に入れたのか、なぜか剣や槍といったバラバラの武器を装備していた。

その上を、一足先に着いたアイマリンが駆けていく。あの跳躍力で、まるで飛んでいるように見える。荒々しい戦闘の中でもその動作は踊りのように優雅だった。

アイマリンは《S_N》へと向けて大きな《波》を放ちながら向けられた《MPD》の射線をかいくぐる。

カイトは先頭に立って指揮をしているオルカを見つけて駆け寄った。

「オルカ! 大丈夫か」

「残念ながら大丈夫じゃねえ……もう一人いる」

「もう一人?」

「あれだ……来るぞ!」

オルカの言葉に顔を上げる。遠くから飛んできたのは……

「あれは……《波》⁉︎」

それは間違いなく《波》だった。だが、アイマリンが使っているものとは色彩が異なる。アイマリンのそれが清冽な色彩なのに対して、飛んできた《波》は力強く、畏怖を呼び起こすものだった。 受ける印象はまるで異なる。だが、それでも明らかにそれは《波》だった。

「《波》で攻撃を受けてる……あっちにアイマリンがもう一人いやがる!」

オルカとカイトに向けて飛んできた《波》。それがぶつかる直前、見慣れた色彩の《波》がそれを遮った。

「アイマリン!」

「オルカ、カイト! あいつは私が受け持つから、他を」

「分かった!」

アイマリンは自らの《波》に乗り、飛んで行く。そこにもう一つの《波》が同じように飛び込んできてぶつかった。そこにいた人物を、アイマリンは知っていた。

「……イチカゼロ?」

「なぜ私の名前を知っている?」

首を傾げるイチカ。

「会ったことを覚えてないの? ……記憶が消えるほどの昔じゃないはずなのに」

「お前など知らない。だが、お前は敵だと聞いている」

そう言いながら、イチカは右手を構えた。そこから、《波》が炎のように噴き上がる。

《波》はイチカの右手に絡みつくように伸びると、やがて一本の剣を形成した。反りが入ったそれはむしろ「刀」と呼ぶべきだろうか。

だから、私はこの刃をお前に振るう」

イチカは《波》で出来た刃を横に薙ぐ。そこから巨大な《波》が生まれ、アイマリンへと襲いかかった。慌てて避けるアイマリン。だが、その直後に再びイチカは攻撃を放つ。

避け、《波》で防ぎ、耐え凌ぐアイマリン。だが、イチカの連撃の速度は凄まじく、次第に追いつめられていく。

一方、オルカとカイトの前に現れたのは雷魚だった。

「……貴様が俺に恥をかかせてくれたガキかっ! ぶち殺してやりたいところだが……半殺しで済ませてやる、命令なんでな!」

雷魚が《MPD》を放つ。カイトは慌てて《水晶宮》の建物の陰に隠れた。

「ごちゃごちゃと邪魔な!」

「人の家に土足で上がり込んで、失礼なやつめ!」

オルカが怒鳴りながら右手の小銃を放つ。雷魚はすかさずそれを避けた。

「……まずいな」

オルカが空中で行われているアイマリンとイチカの戦闘を見ながら呟く。

イチカはアイマリンと似た能力を持っている。アイマリンはそんな敵と戦うのははじめてで、その動作には動揺がもろに表れている。その結果、その動きは精彩を欠いていたのだ。

対して、イチカはその手の《波》で出来た刃を巧みに操っている。イチカに操られた《波》が刃となり、斬撃となり、再び《波》に戻る。その繰り返しはこんな時でなければ見蕩れてしまうほどに見事なものだ。

徐々に優劣ははっきりしつつあった。アイマリンは追い込まれていたのだ。

「きゃあああ‼︎」

その時、カイトの耳に飛び込んできたのは耳慣れた声の悲鳴だった。

「イサナ!」

イサナが《S_N》の隊員に襲われていた。

カイトは思わずその方向へ飛び出す。隊員の背中はがら空きだった。しかし、飛び出してから気付いたがカイトは武器も持っていない。

どうしていいのか分からないまま、カイトはその背中に突っ込む。結果的には抱きつくようにタックルをする形になった。

もつれて転がるカイトと隊員。体勢を取り戻すのは隊員の方が早かった。

「てめえ! 何しやがる!」

怒りのまま、《S_N》の隊員は手に持った警棒でカイトを殴りつける。それに対して、カイトはどうすることも出来ない。

次の瞬間、ヘルメットをつけた隊員の頭が燃え上がった。

火炎瓶だ。

「カイトさん! 大丈夫ですか⁉︎」

イサナだった。

「武器も持たずに、馬鹿なんですか‼︎」

「すまん」

「カイト! イサナ‼︎ 隠れろ!」

オルカの怒鳴り声で、二人は慌ててオルカの隠れている物陰へと飛び込んだ。一瞬後、《MPD》の光線がそこに飛来する。

「アイマリン、戻れ! みんな、アイマリンを援護しろ!」

オルカの声に、アイマリンと戦うイチカへと《自由機甲楽団》の攻撃が向く。追いつめられていたアイマリンはその隙に逃げ出し、カイトたちのいる物陰まで辿り着く。

オルカはカイト、アイマリン、イサナの三人に言う。

「……時間がない。黙って聞け」

オルカは胸元から何かを取り出してイサナに渡す。

それは紙片だった。やはりメモを転送するようなことはせず、こういう手段に頼っているらしい。

「お前たち三人でここへ行け。この戦い、俺たちの負けだ。このままじゃあ全員捕まる。お前らだけでも逃げてそこに向かうんだ!」

「オルカお兄ちゃん⁉︎」

「ちょ、ちょっといやだよ、私も戦う!」

「イサナ……記録は持っているな?」

「……もちろん、肌身離さず」

「その記録こそ《自由機甲楽団》だ。ここで俺たちが捕まっても、アイマリンがいて、それさえあればやり直せる。それを守るのがお前の仕事だ」

「でも……」

「団長命令だ。そのアドレスは長年かかって見つけ出したものだ。そこに何かがある……そこにアイマリンとカイトを連れていけ……そこで何が起きるのか記録しろ」

「ちょ、ちょっと……どういうことですか? アイマリンさんはともかく……なんでカイトさん?」

「説明してる時間はねえって言っただろうが。……アイマリンはカイトを『特別』だと言った。その意味が俺の想像通りなら、そこに行けば何かが起きる。今はその可能性に賭けるしかねえ……二人も分かったか?」

オルカが急に話を振ってきたので、カイトは反射的に頷いた。

「……オルカ、私は」

何かを言いかけたアイマリンの言葉をオルカが遮った。

「アイマリン。お前みたいな力を使うあいつと、このまま戦ってもじり貧なのは分かってるだろ?」

アイマリンは俯く。悔しさに歯を食いしばりながら。

「《水晶宮》の反対側に脱出用の扉がある……アイマリンがいれば開けられるはずだ。カイト、頼んだ。そいつらを引きずってでもそこに連れていってくれ」

その時、《波》が飛来する。イチカが再びこちらへと攻撃してきたのだ。

「ちっ、来やがったか! ……あいつは俺が抑えておく、行け! お前たちが最後の希望だ!」

そう言うと、オルカは小銃を片手に飛び出した。

「……行こう、二人とも」

カイトはそう言ったが、アイマリンもイサナも動けずにいた。

オルカは「引きずってでも」と言ったが実際に引きずっていくわけにもいかない。

「オルカを信じないのか?」

その言葉に、アイマリンが顔を上げる。

カイトとアイマリンの視線がぶつかる。その瞳に、カイトは頷いた。

アイマリンが応えて頷く。

「……イサナ、行こう」

じっと俯いたままのイサナ。何かを言わなければ、と思ったカイトだったが、口に出すよりも早くイサナが言った。

「私は、お兄ちゃんを信じます」

そう言って顔を上げるイサナ。その瞳には涙が溜まっている。それを零さないようにしながら、イサナはカイトを見つめた。

「行きますよ!」

三人は駆け出す。

銃撃戦の音を遠くに聞きながら、《水晶宮》を通り抜けて。

***

「……この三人を取り逃がしただと?」

《EDEN統括ライブラリ》内、《S_N本部ノード》。

雷魚はカンディルの誰のものでもない瞳に見つめられながら、冷や汗を掻いていた。

「は、はい……しかし、オルカをはじめとした楽団員は」

「余計なことは言わなくていい、イチカゼロを貸したのはアイマリンを捕縛するためだ。それより問題は……」

カンディルのジェスチャーで、スクリーンにはカイトのファイルが映る。

「そのガキがどうしたんですか……確かに取り逃がしましたが……」

「……こいつだけは、絶対に確保しなければならなかった」

「は? いや、そいつはただの市場にいたガキで」

「雷魚、お前はしばらく謹慎だ」

「そんな⁉︎」

雷魚の声など聞こえなかったかのように、カンディルは雷魚の脇に立つイチカへと声をかける。

「イチカゼロ、こいつらを確保しろ」

「承知した」

イチカはそう答えたものの、なおも言葉を続けた。

雷魚にとっては信じられないことだった。どうしてカンディル相手にこんな態度が取れるのだろう。

「……質問がある。アイマリン……あれは何? 私と同じ力を使った。もしかして、私の」

「知る必要はない。イチカゼロ、これは命令だ」

カンディルの言葉にイチカゼロは口を噤む。

「話は以上だ、退出を許可する」

絶対の静寂が、何一つ無駄なもののない空間に満ちた。