「《コアトリク・パーク》から広がっている症状は、すでに《主都》の一割に達しようとしている。数日以内に、《主都》の大半呑み込むだろう。その頃には初期からの患者には死者も出はじめるかもしれない……幸い、俺たちはアイマリンの歌に慣れていて……免疫があったせいか、症状の進行は遅い。倒れるまでは、まだ時間がかかるはずだ」

そう言ったのは救出された《自由機甲楽団》のリーダー、オルカだ。

大柄の男はかつて見たよりも痩せている。その上、髭も髪も伸び放題になっている。鋭い目の光だけが元のままだった。

「一体、なんの話だ? なにがおこってるんだ?」

カイトには、オルカが言っていることがまるで理解出来なかった。

「現状を教えてくれ」というカイトの質問に対する答えだったのだが、それはカイトが予想した内容とはまるで違っていたのだ。

肯定の返事が上がる。答えたのはスナッパーや、ブレニー、ケルプたち……逮捕されていた《自由機甲楽団》の懐かしい面々だ。

よく見ればレイやカトラスのバンドメンバーもいる。

いないのは、アイマリンとイチカだけだった。

「まず、俺たちの処刑は……お前たちを呼び出すための罠だった」

オルカの言葉に歯がみするカイト。

考えてみれば、公開処刑などという目立ったことをして、その情報を広めたのはそのためだったのだ。

「アイマリンを捕まえるために……」

「それもあるが……それだけじゃなかった。あいつらが捕まえようとしていたのは、カイト、お前だったらしい」

「……俺?」

カイトは訝しげに呟く。

《S_N》がカイトを狙うのは分かる。カイトは今や立派な犯罪者だからだ。

だが、そのために大々的な罠を張るほどではないはずだ。

「そのことは後で話しましょう……まずは事態の推移を説明した方がいいかと」

イサナの言葉にオルカは頷く。

「そうだな。まず、起きたことの整理だ。だから、雷魚はカイトを捕まえるために攻撃してきて……カイトは気絶し、雷魚に連れ去られた。だが、それをアイマリンとイチカは即座に気付いた」

「アイマリンさんとイチカさんは、すぐに雷魚を追いかけました。だけど……《S_N》はアイマリンさんたちへの対抗策を用意していました」

「あの……イチカの《波》みたいな色で光る銃か?」

「それもあります。彼らはどうやら、イチカさんの《波》を解析することで、それを防ぐ技術を手に入れたみたいなんです。具体的にはあの銃と、シールドです」

「《S_N》には今までの《波》が効かなかった。だから、そのままじゃカイトを取り戻せなかったんだ」

オルカの言葉の含みに気付く。

(取り戻せなかったはずの自分がここにいる。ということは……)

カイトが理解していることが分かったのだろう。オルカは頷く。

「アイマリンとイチカはさらに大きな力……今まで使ったことのない力を使ったらしい」

「……確かにボクは任せると言ったにゃ。でも、こんなにすぐ使うなんて……それに、起きたことも想像以上だったにゃ」

そう言ったのはレイだ。

「……あの歌?」

「そうです。レイさんに渡された譜面の歌を、二人は歌いました。その歌の力を解き放ち、雷魚に攻撃した。そして、それは……成功しました」

「《S_N》のシールドはその攻撃を無効化出来なかった」

部屋に漂う重い空気。

「……だけど、それだけじゃなかったんだな」

「はい……アイマリンさんとイチカさんは、歌の負荷に耐えきれず、倒れてしまいました。そのせいで、二人は《S_N》に捕まった」

「やっぱり、俺のせいか……!」

カイトは歯がみする。自分は、二人に救われながら半日も寝こけていたのだ。

あまりにも情けなかった。

「……言ったにゃ。あの歌は未完成だって。いきなり実戦で使ったら、倒れたっておかしくはないにゃ」

「だけど、あの時は他に方法なんてありませんでした。だから、アイマリンさんたちを責めるのは……」

「責める? なんでアイマリンたちが責められるんだ?」

カイトの疑問に、皆が目を逸らす。

まっすぐに受けとめたのは、オルカだけだった。

「カイトには俺が話す。その歌のことを……《EDEN社》は《滅びの歌》と呼びはじめた。あいつらの言葉を使うのは癪だが、すでに定着してるから俺たちもそう呼んでる」

「すごい名前だな」

「今から説明するが、決して大げさじゃない。あの歌の力は雷魚たち《S_N》の行動を止めた……雷魚たちの、記憶を蘇らせることで」

「記憶を、蘇らせる?」

「記憶を一年間に限定していた制御が解け、記憶が蘇ったんだ。《クオンタイズ》してからの何百年もの記憶が一気にな」

「何百年も?」

「カイト、お前は知っているか? 《クオンタイズ》から、どれくらいの時が流れていたかを」

「……知らない。考えたこともなかった」

オルカはふん、と鼻から息を漏らす。

「だろうな。考えられないようになっていたんだ。俺たちは《ELEUSIA》で、何百年もの間、ずっと同じ暮らしをしていたらしい」

「何百年……? そんなに?」

「本来なら、人間の精神は耐えられない。だから《EDEN社》は俺たちの記憶を一年間に限定していた。そして、《滅びの歌》の力はその制限を解除するものだった。雷魚たちは突然蘇った何世紀もの過去の重みに混乱し、気を失ったんだ」

「記憶がそんなに負担になるのか?」

「すぐに分かるだろう……カイトの記憶も蘇りはじめるからな」

「……どういうことだ?」

オルカの言葉の意味が分からず、カイトは聞き返す。

「《滅びの歌》の力は……広がっていってる。《コアトリク・パーク》を中心に、記憶の制御が解ける人間が増えていっているんだ。俺たちも例外じゃない。さっきも少し言ったが、俺たちはアイマリンの歌に前から触れていたせいか進行は遅いが……俺の過去の記憶も次々に戻ってきている。現在進行形で」

「つまり……記憶が蘇って倒れる人間が、どんどん増えているのか」

「そうだ」

イサナが口を挟んだ。

「もしかしたら、これは人から人に伝わっているのかもしれません……。カンディルがウィルス、という言葉を使ったのが気になっていました」

「ウィルス……って何なんだ?」

「デジタル化以前、人には病があった。その原因の一つに、ウィルスというものがありました。生物としての機能を持たないながら、生物の機能を利用して自己を複製させる不思議な存在です。また、それになぞらえて作られたデジタルプログラムもあり、これも同じくウィルスと呼ばれた……コンピュータに、あるいはプログラムに感染するプログラム」

「そして、俺たちはプログラムで、この世界はコンピュータだ」

オルカの言葉の意味するところが、カイトを激昂させた。

「カンディルの言うように、アイマリンがその……ウィルスっていうやつだって言うのか?」

「……俺は忘れていたアイマリンと出会った時の記憶をうっすらと思い出しはじめている。……アイマリンは、あの《遺跡》にいたんだ。子供の姿で。そしてあのメロディ……《滅びの歌》を歌っていた」

オルカは答える代わりに、奇妙な昔語りをはじめた。

「あいつは、おかしなことを言ったんだ。この世界の《鍵》となる人間を探しに来た、と。《鍵》に出会うことが自分の使命だと……それだけ言うと、倒れてしまって……次に目覚めた時は、なにも覚えていなかった。俺はこのことを、記憶制御の影響で今まで思い出せなかった」

「だから、俺たちを《遺跡》に向かわせた?」

「自分用のメモだけは残してあったから、《遺跡》の場所だけは分かっていた……詳細を説明する時間はなかったし、俺にももう記憶はなかったから、説明不足になってしまったが」

オルカは遠い目をして……それから一瞬、顔をしかめた。

記憶が戻ることで、なにか痛みでも起きているのだろうか。

「あいつはそれから数年で今の姿に育った。……成長する人間なんて、この世界には他にいない。あいつが、なにか目的を持って、この世界に現れた人間以外の存在であることは間違いない」

「そうだとしても、アイマリンが世界を滅ぼすためのプログラムなんてことはありえない。そんなんじゃない」

「そうか」

オルカは頷く。

「……もしこのまま《滅びの歌》の影響が《主都》全体に及んだ場合、最悪、相当の人数が命を失う可能性が高い」

「そんな」

「一つだけ、出来るかもしれないことがあるそうだ。イサナ」

イサナが頷く。

「《遺跡》が要求した……そして、アイマリンさんが探しているという《鍵》。……それは、アクセス権限なのではないかと気付きました。私には、覚えがあります。《ELEUSIA》のシステムが、奇妙なまでに命令を聞く人物に」

イサナはカイトを見つめる。

「カイトさん、貴方です。そして、アイマリンさんもイチカさんも、不思議なほどに貴方のことを最初から気にかけている」

「だけど、だって……なんで俺が」

「カイトさん、貴方は父親を捜していると言っていました。その名前を、前に言っていましたよね?」

「父さんの名前は、タクミ」

「その名前を、私は知っています。……あまりにも古く、優先順位が低いと判断して読み返す中に入れていなかったため忘れていましたが、《滅びの歌》の影響で思い出しました」

少し顔をしかめるイサナ。《滅びの歌》の影響があるのかもしれない。

「《ELEUSIA》は前にも言った通り、《EDEN社》がゼロから作ったものではありません。だけど、そこに移住するための《クオンタイズ》……人間のデジタル化技術を作ったのは《EDEN社》にいた一人の科学者です。名前は、タクミ・ミツヒロ」

「……え?」

「もし、開発者の子供であるとするならば。カイトさんに特別ななにかがあってもおかしくない、と私は考えます……おそらく、《鍵》とはカイトさん、貴方のことなんです」

頭の中がぐちゃぐちゃだった。

父さんが……《EDEN社》の人間で《クオンタイズ》を開発した?

自分が《鍵》?

「そんなはずは……だって」

思わず、そう口にしようとしてカイトは止まる。

それを否定する根拠はどこにもない。

カイトの記憶だって、たった一年しかない。

その向こう側には何があっても不思議ではないのだ。

「《滅びの歌》に対して、私たちが出来ることは何もない。だけどはっきり分かっているのは、止められるとすればアイマリンさんかイチカさん以外にいないってことです」

「だけど、二人は《S_N》に捕まったと」

「だったら、助けるしかない」

「だけど、二人はどこに」

「場所は分かっている。《S_N本部ノード》……連中の本拠地だ」

「《本部ノード》?……そこって」

「そうです。《遺跡》が《鍵》を持っていくように指示した場所でもあります。だから、私の提案はこうです。カイトさんが《S_N本部ノード》に行き、アイマリンさんとイチカさんを助け出す。そこには、この《滅びの歌》を止めるための方法があるかもしれない」

「当然、まともな方法じゃ侵入出来ない。だけど、手はある。俺たちには《EDEN社》内部の協力者もいるんだ。そいつなら、お前を《S_N》の本部に連れていくことが出来るはずだ」

「でも、いくら本部に入ったからといってアイマリンたちを助けるのは難しいんじゃ」

「そう。だから、同時に俺たちが一斉に蜂起する。処刑から逃げた犯罪者が現れれば《S_N》は総力で出撃するしかない。その時、逆に本部はがら空きだ。そこを狙ってお前が侵入しろ」

「オルカたちを囮にしろってことか?」

「まあそういうことだ」

「アイマリンとイチカは助けなきゃいけない……だけど、危険すぎる。他に方法が」

「すまんが他の方法を探している時間はない。俺たちには……特にイサナには」

オルカの声は暗かった。

「アイマリンたちが《滅びの歌》を使った時、一番近くにいたのがイサナだ。俺たち《自由機甲楽団》はアイマリンの歌に慣れていたせいか、症状の進行が遅いが……残念ながら確実に進んでいる」

「私の頭の痛みはどんどん大きくなっています。……このままいけば、数日のうちに倒れると思います。他に出来ることはないんです」

***

《S_N本部ノード》へ侵入するのはカイトとイサナということになった。

「カイトさんだけじゃ心配です。頭脳担当が必要でしょう?」

「確かに、色々知ってるイサナがいたら助かるかもしれないけど……戦力にはならないし、せめてもう一人くらい強い人を」

「協力者によれば、二人以上は難しいそうです……まあいいじゃないですか。この二人の組み合わせというのも、たまには」

何が楽しいのか、イサナは笑った。体調が悪そうなのに、何故か楽しそうだった。

ゲートウェイで《EDEN社》の制服を着た協力者と落ち合う。レモーラという名の落ち着いた大人の女性だった。

「貴方がカイトくんね」

そう言うと、カイトの顔をじっと見る。

「案外普通なのね」

「案外ってなんですか?」

「《EDEN社》の中ではとんでもない犯罪者って扱いだからね、貴方。もっと雰囲気があるかと思ったけど……」

そう言われてしまうと悪人面ではないということなのだろうが、カイトとしてはなんだか面白くない。

「さて、あっちはどうかしら?」

レモーラはゲートウェイの壁を軽く叩き、パブリックストリームからニュースチャンネルを呼び出した。そこには、煙を上げる建物が映っている。付与されたタグはその映像がリアルタイムであることを示していた。

オルカたちの攻撃だった。

「はじまってるわね。で……こっちは……と」

レモーラは掌を上に向け、その上の空中を見つめている。彼女の視界には、《EDEN社》内部用の情報が映っているはずだ。

レモーラの目は何かの情報を読んでいる。

「《S_N》はもう出動したみたい。あと三分待ったら、飛びましょう」

カイトとイサナは頷くと手持ち無沙汰に壁の映像を見つめた。

事件は《自由機甲楽団》によるテロ行為であり、現在流行している奇妙な病気にも彼らの関与が疑われている。

タグにはそのようなことが書かれていた。

オルカたちは命がけでそこで戦っている。

カイトたちが何か解決法を見つけるというわずかな望みにかけて。

目の前にいるレモーラだって同様だろう。《EDEN社》の中にいて、《自由機甲楽団》に協力するなどとてつもなく危険な行為であるはずだ。

カイトは思い出す。

出発前にオルカたちと交わした会話を。

***

「カイト……自由についてどう思う?」

「自由……ですか?」

急にそう聞かれてカイトは驚いた。

「成熟した社会では、個人の自由は一定の制限を受けなくてはならない。万人の自由は共存出来ない……それを許した結果、人類は地球を失い、《クオンタイズ》しなければいけなくなった。そう教わりました」

「そう。それがこの社会での一般的な考えだ。……それを正しいと思うか?」

カイトは考える。

「……分かりません。アイマリンに出会う前だったら、正しいと答えたと思います。だけど、分からなくなりました。アイマリンの存在を《EDEN社》は許さない。あいつらはアイマリンのことをウィルスだと言った。もしそれが本当だったとしたら、アイマリンは生きることを許されないっていうことですよね。アイマリンの生きる自由は、社会を危険に晒すから」

「多数のために少数に苦しみを強いる、それが《EDEN社》のやり方だ。そうした方が、社会全体のことを考えれば、メリットが大きいのだと。そして、確かにこの世界は存続し続けている。正確には分からないが、数百年に亘って。それはあいつらが正しいことを証明しているとは思わないか?」

オルカの言葉は、まるで《EDEN社》を擁護するかのようだった。

「そうかもしれません……だけど、賛成したくない。《EDEN社》が正しいなんて」

「俺たちのせいで、多くの人が死にかけてる。俺たちは罪人だ。こんな風に罪を犯してまでも自由を求めるのは何故なんだろうか?」

オルカの声は淡々として、それでいてその奥底にある深淵を感じさせるものだった。

同じ質問を幾度となく自分に問いかけ続けてきたのだろう。

簡単に答えてはいけないと思う。

ふと、カイトは何かの音を聴いた気がした。

現実の音ではない。

連なる音……歌……旋律……それを歌っていたのは。

(ああ、そうか)

気付いてみれば、ひどく簡単なことだった。

「俺の理由は、簡単です……アイマリンの歌を聴いていたいから」

その答えを聞いて、オルカは一瞬、真顔でカイトを見つめた後、笑った。

「そうか。……俺もそうなんだ、困ったことにな。あいつの歌う自由ってやつに、俺は心底惚れちまってるらしい

オルカは拳を少し前に突き出す。

カイトの目の前に。

「もう一度、あいつの歌を聴こうぜ」

「はい」

カイトは、同じように拳を握ると、それをオルカの拳に合わせた。

***

「行きましょう」

レモーラはそう言うと、ゲートウェイ内の扉の一つにカイトとイサナを案内して、パネルに掌を掲げる。

即座に認証が行われ、ゲートが繋がる。

「さっき転送した地図は頭に入ってるわね?」

「はい」

ゲートを抜けたところから、アイマリンたちがいる場所へのルートが記された地図までレモーラは手に入れていた。

「私が付き合えるのはここまで。だから、一方通行になる」

「大丈夫です。アイマリンさんとイチカさんを解放出来れば、《波》の力で扉が使えます」

「……無事だといいけど」

レモーラはそう呟いてから、失言だと思ったらしく気まずそうな顔をする。

「大丈夫ですよ、レモーラさん。じゃあ行ってきます」

カイトとイサナは扉を開くと、《S_N》の本部へと侵入する。

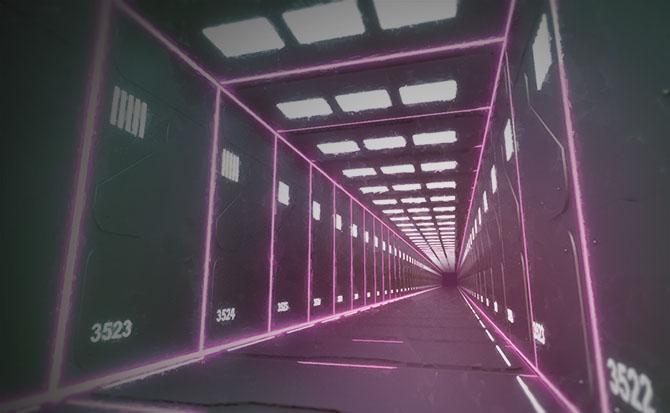

おそろしく無機質な場所だった。全く同じ色をした灰色の壁と床と天井、そこに正確な間隔で引かれた線と番号。

その中を二人は全力で駆け抜ける。

レモーラに教えられたルートを知らなければとても不可能だった。

どこを見ても、全く変化のない景色なのだ。

人影はない。

それは《自由機甲楽団》の工作と作戦がうまくいったということであるはずだ。

それなのに、カイトはなぜか嫌な予感がした。

(ダメだ! 今はそんなことで悩んでいる時間はない)

時間がかかればかかるほど、オルカたちの危険は増していくのだから。

カイトはただ無心に通路を走り抜けることに集中する。

地図にあった最後の扉を開いた時、カイトは予感が的中していたのを知った。

「待っていたよ、カイト」

そう言ったのは、《コアトリク・パーク》にいた男。

ID偽装レイヤーで顔を隠した《S_N》の長官、カンディルだった。

「ついて来い」

カンディルはそう言うと、悠然とカイトとイサナに背を向けて歩き出す。

カイトとイサナが自分の言葉に従うことを疑っていない、傲然とした態度だった。

「待て、アイマリンとイチカはどこだ?」

「すぐに会える。来なければ、君の友人たちには会えないぞ? 安心したまえ。君たちが来ることは最初から分かっていた……ここに招いたのは私だからな」

「招いた?」

「あの女……レモーラだったか。あれが裏切り者だということくらいは分かっていた。この時のために泳がせておいたのだ。そして、招待状を届けてもらった」

招待状というのが、レモーラからもらった地図だとカイトは気付く。

「わざわざ招いておいて、危害を加えるということもない。さあ、こっちだ」

カンディルが示したのは、エレベーターだった。

どこかで見覚えがある。

「カイトさん、このエレベーター、《遺跡》と同じです」

イサナの言う通りだった。よく見れば、エレベーターの周辺だけ建物の雰囲気が異なっている。

他が徹底的に統一されている《S_N》の本部だけにそこだけ違和感があった。

「……エレベーターだけが別の建物みたいだ」

呟きに答えたのは、変調されたカンディルの声だった。

「そうだ……いや、正確には違うな。エレベーターは元々ここにあった。その上に《EDEN統括ライブラリ》は作られたのだ。下にあるものを覆い隠すために」

「覆い隠す……何を?」

カンディルは答えず、エレベーターの動作の唸りだけが響く。

しばらくすると、エレベーターは下に到着した。

そこにいたのは。

「アイマリン! イチカ!」

「カイト、お前をここに連れてきたのは……世界を滅ぼす人類の敵……アイマリンとイチカゼロを消去させるためだ」